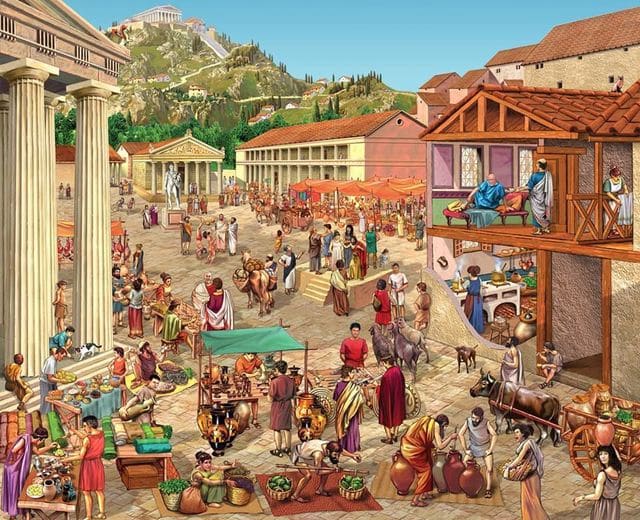

Desde o princípio da história nos organizamos em grupos, inicialmente em clãs, depois em vilas, cidades, comunidades, o ser humano é um ser social, e diversos filósofos e teses de psicanalistas embasam essa teoria. Aristóteles definiu, na Grécia Antiga, que o ser humano está propenso a uma vida sociável (politika), sendo portanto um sujeito social que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade ou comunidade.

A obra do filósofo grego destaca dois pontos importantes para nossa discussão: pertencimento e comunidade. O senso de pertencimento vem através das relações emocionais que temos com grupos e lugares, e é construído como uma via de mão dupla, através das trocas que estabelecemos com os lugares e grupos, e como estes nos impactam e nos reconstroem.

Sobre a ideia de comunidade podemos avançar em diversos aspectos, mas o que nos interessa neste momento é discutir um pouco mais sobre a comunidade formada em nosso locus, as pessoas que estão ao nosso redor no território, ou seja: nossos vizinhos.

A pandemia alterou profundamente as relações sociais dos seres humanos, quer seja trancando as pessoas em seus lares, quer seja abrindo contatos infinitos através das redes sociais.

A pandemia alterou profundamente as relações sociais dos seres humanos, quer seja trancando as pessoas em seus lares, quer seja abrindo contatos infinitos através das redes sociais.

À parte das críticas, o filme lançado no streaming Netflix intitulado: “Mais que amigos, vizinhos” (ou no original 8 Rue de l’Humanité) retrata com certa veia cômica as relações de vizinhança (ou falta delas) em um pequeno prédio de Paris durante o lockdown de 2020. Partindo de uma cena do filme em que todos se vêem presos em suas casas e são obrigados a se conhecer, levo a reflexão para este ponto: como nos relacionamos com nossos vizinhos no século XXI?

Diversos trabalhos vêm demonstrando que a sociedade contemporânea está sofrendo de um certo isolamento social, talvez causado pela forte presença das redes sociais na vida cotidiana. Mas, se buscarmos estudos de vinte ou trinta anos atrás, eles já demonstram que as relações de amizade nas cidades estavam diminuindo, sendo este um efeito da política urbana voltada para os deslocamentos preferecialmente, através de automóveis.

Em seu livro “Cidades para um Pequeno Planeta”, publicado em 1997, Richard Rogers já alerta para o impacto que a mobilidade e velocidade tem no estabelecimento de relações sociais com os vizinhos.

Rogers mostra dados de uma pesquisa feita em São Francisco, Califórnia, onde fica comprovado que o tráfego urbano destrói o sentido de comunidade, ou seja, o trânsito intenso de carros contribui para a alienação social do morador urbano. O trabalho demonstra que nas ruas com trânsito leve as pessoas têm em média 3 amigos e 6,3 conhecidos na vizinhança, enquanto nas ruas com trânsito pesado são 0,9 amigos por pessoas e 3,1 conhecidos.Isto faz sentido, pois em vias com muito fluxo de veículos as pessoas não se sentem seguras para estar no espaço público e, desta forma, serem sensibilizadas pela presença do outro ou até mesmo estabelecer relações de identidade com o lugar.

Rogers mostra dados de uma pesquisa feita em São Francisco, Califórnia, onde fica comprovado que o tráfego urbano destrói o sentido de comunidade, ou seja, o trânsito intenso de carros contribui para a alienação social do morador urbano. O trabalho demonstra que nas ruas com trânsito leve as pessoas têm em média 3 amigos e 6,3 conhecidos na vizinhança, enquanto nas ruas com trânsito pesado são 0,9 amigos por pessoas e 3,1 conhecidos.Isto faz sentido, pois em vias com muito fluxo de veículos as pessoas não se sentem seguras para estar no espaço público e, desta forma, serem sensibilizadas pela presença do outro ou até mesmo estabelecer relações de identidade com o lugar.

Também nesta linha, o urbanista Jan Gehl defende que o adensamento das cidades não deve ser feito com grandes arranha-céus. Em seus diversos livros, ele demonstra através de esquemas gráficos que quanto mais alto o apartamento menor é a relação do morador com a rua, ocasionando assim um isolamento social com o espaço público. Pessoas que vivem em grandes torres, na maioria das vezes, não conhecem seus vizinhos e não conseguem saber o que está acontecendo na rua, desta forma não atuam com os olhos da rua, não estabelecem relações de vizinhança, e até mesmo não percebem a chuva (essa frase foi do meu sobrinho de 6 anos, que ao se mudar do 14º andar para uma casa, relatou que estava com medo da chuva porque nunca tinha visto que ela caia e corria pelo chão).

No Brasil da desigualdade social, outro fenômeno urbano desponta isolando as pessoas do convívio social: os condomínios fechados com toda a infraestrutura. Buscando sensação de segurança e comodidade, as pessoas se isolam e diminuem as chances de desenvolver senso de pertencimento à cidade e ao bairro, já que o condomínio, por ser segregador, não favorece o intercâmbio social e cultural de um bairro tradicional.

No Brasil da desigualdade social, outro fenômeno urbano desponta isolando as pessoas do convívio social: os condomínios fechados com toda a infraestrutura. Buscando sensação de segurança e comodidade, as pessoas se isolam e diminuem as chances de desenvolver senso de pertencimento à cidade e ao bairro, já que o condomínio, por ser segregador, não favorece o intercâmbio social e cultural de um bairro tradicional.

Países como Holanda, Alemanha, Dinamarca, vem apostando no fortalecimento das relações de vizinhança através de duas estratégias principais: a redução de velocidade nas ruas locais, com a criação de mais espaços de convívio e lazer nas ruas, estimulando o desenvolvimento do senso de comunidade; e a estruturação de espaços públicos como parques e praças de fácil acesso com pequena caminhada, criando ambientes na escala de bairro onde os vizinhos podem se conhecer e se reconhecer na comunidade em que habitam.  São estratégias de desenho e planejamento que buscam devolver aquilo que já tínhamos, mas que perdemos na ânsia pelo desenvolvimento: a possibilidade de brincar na rua, de juntar os vizinhos, de jogar bola, de pedir uma xícara de açúcar ou arroz. Enfim, de sermos humanos em cidades pensadas para seres sociais como de fato somos e não pensadas para o carro, a velocidade e a ansiedade.

São estratégias de desenho e planejamento que buscam devolver aquilo que já tínhamos, mas que perdemos na ânsia pelo desenvolvimento: a possibilidade de brincar na rua, de juntar os vizinhos, de jogar bola, de pedir uma xícara de açúcar ou arroz. Enfim, de sermos humanos em cidades pensadas para seres sociais como de fato somos e não pensadas para o carro, a velocidade e a ansiedade.

Se queremos nos curar das doenças da pós-modernidade talvez devamos olhar mais para a importância dos nossos vizinhos na rotina cotidiana. A solidão é fatal, e o convívio em comunidade pode ser um importante remédio para isso.

Leia também: Os 50 anos do livro ‘Life Between Buildings’ e como Jan Gehl mudou a maneira de pensar as cidades

***

Ana Paula Wickert é arquiteta e urbanista, mestre em Arquitetura e MBA em Marketing pela FGV. É palestrante, consultora e criadora do portal ArqAtualiza.